- 相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できないのですか、相談に乗ってもらえますか?

-

はい。「どちらを選択すべきか」という点からご相談いただけます。

なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。

- 相続放棄をすると、ほかの相続人に連絡する必要はありますか?

-

法律上、ほかの相続人に通知する義務などはありません。

ただし、亡くなった方に借金や税金の未払いなどがあるときは、できるだけ連絡されたほうがよいでしょう。というのも、仮に相続放棄したことを知らせなかった場合、消費者金融や役所から次の相続人に対して、督促状や請求書が突然届くことになります。

次の相続人からすれば、身に覚えのない請求に思えるため、督促や連絡を無視してしまうかもしれません。そして、その間に3ヵ月が経過すれば相続放棄ができなくなり、その相続人が借金などを背負うことになりかねないのです。

そういった事態を避けるためにも、相続放棄の事実は知らせておくべきでしょう。

- 相続人全員が相続放棄したらどうなりますか?

-

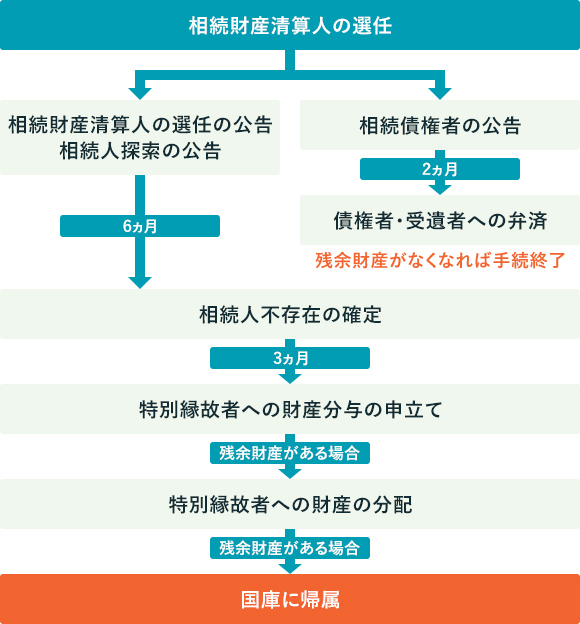

相続する人が誰もいなくなった場合、亡くなった方の財産は最終的に国のものとなります(国庫に帰属)。

ただし、財産が国庫に帰属するまでの手続は、相続財産清算人(相続財産管理人)によって行われます。

相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、財産を管理・清算する役割の人です。

利害関係者(借金の債権者など)や検察官の申立てにより、裁判所によって選任されます。

相続財産清算人には、地域の弁護士や司法書士が選任されます。相続財産清算人が選任されたあとは、以下のような流れで相続財産を処分・清算します。

なお、相続財産清算人が財産を引き継ぐまでは、相続放棄をした人が相続放棄時に占有していた財産がある場合は、その財産を保存する義務を負うと法律で定められています。

- 相続放棄の申述が受理されるまでどのくらいかかりますか?

-

目安としては、1ヵ月から2ヵ月程度です。

ただし、相続時の状況や、裁判所の混み具合などによっては、さらに時間がかかる場合もあります。手続の基本的な流れは以下のとおりです。

①申述書の提出

②照会書・回答書の受取り

③回答書の返送

④相続放棄申述受理通知書の交付①申述書の提出

必要書類をそろえ、管轄の裁判所に提出します。

②照会書・回答書の受取り(2週間程度)

申述書が裁判所に受理されると、申述人(相続放棄をする人)の住所宛に、「相続放棄照会書」および「回答書」という書類が郵送されてきます。

これは、相続放棄が本人の真意に基づくものかなどを確認するための書類です。③回答書の返送

回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送します。

④相続放棄申述受理通知書の交付(2週間程度)

回答書の内容に問題がなければ、相続放棄が認められて、「相続放棄申述受理通知書」という書面が郵送されてきます。

この通知書を受け取った時点で、相続放棄は正式に完了となります。

- 相続放棄をする前に、遺産を使ったり処分したりするとどうなりますか?

-

原則として、相続放棄ができなくなります。

法律では、亡くなった方の財産を勝手に使ったり処分したりすると、「単純承認」といって、相続を承認したとみなされます。

単純承認にあたる行為をした場合、原則として、相続放棄は認められません。具体的には、以下のような行為は単純承認とみなされます。

- 故人の預金を引き出して、自分の生活費やローンの返済などに使う

- 故人の不動産や自動車を売却したり、自分の名義に変更したりする

- 故人の株式や投資信託を解約・売却して現金化する

- 故人の借金の返済をする

- 形見分けとして、高価な貴金属や骨董品などを持ち帰る

例外として、故人の財産から葬儀費用(※)を支払うことは、通常、単純承認にはあたらないとされています。

※社会通念上、適切な範囲の金額に限る。

- 相続放棄をしても、あとから撤回できますか?

-

原則として、撤回することはできません。

相続放棄は、ほかの相続人や、亡くなった方にお金を貸していた債権者など、多くの人の利害に影響を与えるからです。ただし、相続放棄の意思表示そのものに重大な問題があった場合には、例外的に「取消し」が認められることがあります。

具体的には、以下のようなケースです。

- 騙されたり脅されたりして、手続していた場合

- 未成年者が、法定代理人(親など)の同意なしに手続した場合

取消しが認められるためには、詐欺や強迫があったことを裁判所に対して証明する必要があります。

「実は借金がなかったから」といった単純な理由だけでは、取消しは認められません。

- 相続放棄をしたいのですが、いつまでに手続が必要ですか?

-

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に行う必要があります。

具体的にいえば、以下の両方を知った時点から3ヵ月以内が期限です。- 被相続人が亡くなったこと

- それによって自分が相続人になったこと

ほとんどの場合、これは「被相続人が亡くなったことを知った日」と同じになります。

しかし、なかには相続開始時点ではご自身が相続人ではないケースもあるでしょう。その場合、ご自身より前の相続順位の方が相続放棄などで全員相続権を失い、ご自身が新たに相続人になったと知らされた日から、3ヵ月を数え始めることになります。

- 相続放棄をすると何が失われますか?

-

相続放棄を行うと、「プラスの財産」を相続する権利を失うことになります。

要するに、預貯金や不動産、株式、自動車など、亡くなった方の遺産を一切受け取れなくなるということです。というのも、相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるためです。

その代わりに、亡くなった方が残した借金やローン、未払いの税金といった、「マイナスの財産」を引き継ぐ義務もすべてなくなります。

相続放棄を行う最大のメリットは、上記のとおり「債務を引き継がなくて済む」という点にあるといえます。

- 相続放棄をすると、借金も引き継がずに済みますか?

-

相続放棄を行えば、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要はなくなります。

裁判所で相続放棄の手続が認められると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。また、以下のような債務についても、引き継ぐ義務はなくなります。

- 消費者金融や銀行からの借入金

- 住宅ローンや自動車ローン

- 未払いの税金や家賃、医療費

- 他人の借金の保証人としての義務(保証債務)

ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に行う必要があります。

この期間を過ぎると借金をすべて引き継ぐことになるため、注意が必要です。

- 相続放棄を検討した方がいいケースは?

-

以下のようなケースでは、相続放棄を積極的に検討することをおすすめします。

- プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合

- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合

- 特定の相続人に財産を集中させたい場合

- 相続したくない財産がある場合

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合

亡くなった方の借金、ローン、保証債務などの「マイナスの財産」が、預貯金や不動産といった「プラスの財産」の価値を明らかに上回っている場合です。相続トラブルに巻き込まれたくない場合

相続放棄をすれば、法的に相続人ではなくなるため、相続手続に関わる必要が基本的になくなり、トラブルを避けることができます。特定の相続人に財産を集中させたい場合

たとえば、家業や農業を特定の相続人(長男など)にすべて継がせたい場合に、他の兄弟姉妹が相続放棄をすれば、財産が分散することを防げます。相続したくない財産がある場合

遠方にある古い実家や山林などは、活用が難しく、管理費用や固定資産税だけがかかるというデメリットがあります。

そのような相続したくない財産がある場合も、相続放棄が1つの解決策となり得ます。

まずはお気軽にご相談ください。

朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中

0120-818-121